アメリカに憧れていた高校生の夢と、人類学の本を読んだ今晩との間の距離

高校2年生のとき、アメリカかカナダの大学に行ってみようかなと真剣に考えた時期があった。英語の世界に漠然とした憧れがあって、高1の夏休み1ヶ月間バンクーバーの語学学校に通った経験も夢を膨らませた。そもそも中学に入ってから英語の勉強が趣味みたいになっていたから、身につけたものを使って開ける未知の世界が眩しかったんやろう。

その頃よく考えていたことがある。小さいうちにアメリカへ渡ったり、高校生くらいで交換留学に行ったような人たち、いわゆる帰国子女という人たちは、あのアメリカ独特のイケイケの英語を身に着けて帰ってくる。日本にいてはなかなか身につかないあのイケイケさ。留学するならぜひあれを身に着けたいものやし、逆にあれが身につけば留学に行った甲斐があったというもの。そんなことをたぶん考えていた。あのイケイケさが、僕にとっては英語世界の象徴のような存在であった。

でも実のところ、あのイケイケさはそれ自体が礼賛の対象であったというよりは、むしろそれを日本へ持ち帰ってきたときの、もしくは日本人の日本語英語と比較したときの、その圧倒的な差異にあった。周囲の人との比較において誰の目にも明らかなあの際立ちにこそ、イケイケさのイケイケたる所以があった。

だからそのイケイケへの憧憬は、青年の単なる夢というのと同時に、自己愛と直結した少し醜い欲望でもあった。

自分のなかの自己愛と欲望に気付きながら、僕は周囲との軋轢を極力抑えて平穏に暮らすべきやとも思っていた。そこで、こんなふうに考えた。留学してイケイケが身に付いても、たぶん日本ではおとなしく、控えめに振る舞うかな。イケイケは身につけたいけど、でも帰国時や日本人と話すときは、相手にドヤドヤすることなく慎み深くあろう。つまるところ僕は、和を尊ぶ立派な日本人やった。

イケイケを身に着けていながら、同時に慎ましい日本人の顔も失わない。その2つの共存に僕は特段の疑問を感じていなかった。少し器用さが必要ではあるにしても、べつに十分可能やろうと思った。アメリカでも日本でも等しくイケイケに振る舞う帰国生たちは、たぶん、単にそれが好きなんやろう。どういう振る舞いをするかは、自分自身の選択の問題にすぎひんはずや、と。高校生の僕はそう思っていたし、それから10年以上経ったつい最近まで、僕はずっとそう思っていた。

[R]ace relations in North America involve a blend of assimilationist efforts, raw prejudice, and cultural containment that revolves around a concerted effort to keep each culture pure in its place. Members of racial minority groups receive a peculiar message: either join the mainstream or stay in your ghettos, barrios, and reservations, but don't try to be both mobile and cultural.

北米における人種間関係の中心にあるのは、新参者を同化させようとする努力、露骨な偏見、そして、それぞれの文化をそれ自身の場所に純粋な形で留めさせようとする、四方八方からの封じ込めである。人種的マイノリティに属する人間は、社会から発せられるメッセージに困惑することになる。「メインストリームに合流するか、そうでなければお前のゲットー、居住区、または保護区から出てくるな。自由に出入りできて、しかも自分たち自身の文化を維持しようなどとは考えるな。」

(私訳)

これはふた昔ほど前の世代に属する、人類学の有名な本の一節。著者はヒスパニック系アメリカ人で、アメリカ文化人類学会長も務めた人です。

アメリカの社会文化は、自分自身の中に異文化を内包することを許容できない。どれだけ移民を受け入れ、どれだけ世界中のすべての人間にとっての夢の国であったとしても、同時に厳然としてアングロサクソン系の主流文化への同化を要求する。それを拒む者にはゲットーを与え、居住区を与え、保護区を与え、主流社会とは隔絶した空間のなかに封じ込める。ちゃんとした(一流の)大学に属してそのなかで成功することを目指しながら、しかも同時に日本的な/発達障害的な文化(広義の)を保って暮らそうとする人間を、アメリカは許さない。日本人でいるか、アメリカ人になるか、どちらかを選べ。そう迫ってくる。

だからアメリカに留学した「帰国子女」がイケイケになって帰ってくるのは、アメリカ社会がそれを求めたから。アメリカにて社会的に幸福に生きるために、必死でイケイケにならざるを得なかった。本人がどう自覚していたかは別にしても、そういう仕組が背景にあってこそ、アメリカに留学した人はみんなイケイケになって帰ってきたんやったんや。「イケイケを身に着けても、日本では慎ましくいればいい」とか、「自分は慎ましさを選択する」という問題ではない。慎ましい日本人としての人格を半ば放棄しなければ、アメリカではまともに暮らしていけない。そこに「選択」の余地はない。

これは高校生の青年には到底わからなかったし、オジサンに近い年齢になってもやはりわからなかった。でも実際に現地で、その脅迫めいた選択の強要に直面してみると、どんな疑念も浮かぶ余地がないほどスッと、あぁこの国はこういう国なんやと理解できた。まるで麸に吸い物が染み込むみたいに、自然なことに感じられた。そして当然、それによって排斥されたという感覚は確固たるものとして自分の中に沈着した。

今でもよく、アメリカに憧れている人を身の回りに見かける。別に個人個人が何に憧れようと勝手やからいいんやけど、日本全体で見ると、明らかに一種の(慢性的な)社会現象といえる。

アメリカがどれだけ民主主義の国であっても、どれだけアントレプレナーシップの国であっても、どれだけドリームと物質的豊かさの国であっても、その良さだけをいいとこ取りして享受することはできないのです。

それを享受したければ、あなたはアメリカ人になるしかない。

日本人でありながら、1年や2年だけ体験的にアメリカの良さを享受するというようなことは、アメリカ人たちが決して許さない。許さないというのは無視するとか助けないとかではなくて、積極的に排除し排斥しようと図るし、そのためにならば暴力も厭わない。

そしてもし仮に、アメリカ人になることを目指してもいいからアメリカの良さを享受したい、と思ったとする。すると、たぶんあなた自身の人生のうちに、その享受の瞬間は訪れないと思います。アメリカに住み着いて、家族を作って、子どもを育てる。それで初めて、自分の子供、孫の世代がやっとアメリカの良さを享受できるかもしれない(実際には何世であっても差別される)。アメリカのドリームや民主主義は、それくらい息の長いものやと思う。アメリカの良さを享受するなら、それだけの覚悟が必要ということ。

世界中には色んな国があって、苦しさから、覚悟を持ってアメリカに憧れる人たちはいっぱいいるやろう。アメリカに憧れてる日本人には、その覚悟があるやろうか。僕には、そんなふうには到底思えない。豊かで便利でそれなりに公明正大な日本という国に生まれて暮らしていて、そんな覚悟をしてまでアメリカに憧れる理由があるとは普通は思えない。

覚悟の無いまま高校生みたいにアメリカに憧れている人たちは、見ていてちょっと滑稽に思うし、社会全体でそういう人が多い状態はやはり少し問題があると思います。

ベトナムの友人と桜木町で飲み交わした(昨日の)思い出

7年来の友人であるベトナム人女性と、昨日、数年ぶりに会った。ベトナム人と聞いて、多くの人は何を思い浮かべるやろうか。近年急増している留学生、コンビニの店員、技能実習生。ベトナム戦争。旅行と、フォーと、バインミー。

その女性は最近、2冊の小説を出版した。合計で8000部刷られたといった。日本で8000部というと、私家出版のようなごく小規模な本という位置づけになるけど、それは日本が世界的にも稀有な出版大国やからにすぎない。例えばジュンク堂のような巨大書店チェーンを、日本以外の国で見かけたことがやろうか。たまたま目につかないのではなく、欧米ですらそれは存在していない。ましてあらゆるものが発展途上のベトナムで、8000部刷られれば立派な一流の本と言える。

僕は知り合った当初から、彼女が目を見張るような独特な人間であることに魅了されていた。女性は決してタバコを吸わないあの国で、彼女は僕を職場のソファに座らせるなり堂々とタバコを取り出し火を点けて、ひとしきり煙を燻らせてから初めて口を開いた。「で、どういう話が聞きたいの?」。僕は当時、交換留学生としてベトナムに滞在していた。研究テーマの資料集めで彼女のところにたどり着いた。僕は出されたお茶をすすりながら、タバコを吸う彼女を眺めていた。

彼女は漢字を読めて書ける。日本語と同じように、ベトナム語の語彙の多くは中国語由来である。でも現代のベトナムはアルファベット表記を採用して半世紀以上が経ち、普通の市民が漢字を書けないどころか、お寺の掛け軸すら日本人の肥えた目にはお粗末に見える。そんな国から政府の研修で日本へやってきた彼女は、僕が「今日は月食だ」と言えば、李白の詩を送り返す。「床前明月光, 疑是地上霜。 舉頭望明月, 低頭思故鄉。」日本に来て一人で月を見ている私にぴったりの詩だ、と。

彼女は1974年生まれだという。ベトナムにとっての20世紀は休む暇のない激動の連続で、1974年以降もまた同様やった。1976年に長い長い戦争が終わって国が統一されたけれど、その主体となったのは共産党政権で、本格的な社会主義政策が人間の生活に押し寄せた。1980年代には限界に達し、1990年近くになってついに市場経済制度が導入される。その15年間の中に、彼女の幼少期と青春時代がすっぽりと収まる。市場経済の到来と同時に、彼女は大人になった。

彼女の幼年時代は、本当に赤貧を耐え忍ぶ生活やったらしい。物資も食料もない。もともとはベトナム中部の地主として豊かな家系でありながら、共産党政権が急進的な土地改革をやった際に資産は全て取り上げられた。彼女は幼少期、一ヶ月の間たった一着の服だけを来て過ごしたという。そんな生活しか知らない子どもにとっては何も辛くなかったけれど、思い返せば父母が気の毒だという。子どもに満足な暮らしをさせてあげられず、本当に辛い思いをしていたに違いない。ベトナム人は戦争の時代を耐え忍び、やっと大国から勝利を勝ち取ったと思ったら、今度は自分たちの政策の間違いが生み出した困窮を耐え忍ばなくてはいけなかった。本当に辛かった。

僕の仕事やこれからの人生のプランについて話題が及ぶ。僕がアメリカからすぐに帰ってきたことを、彼女は知っている。アメリカはえげつない国やった、と自然に話し始めると、彼女は彼女なりに理解を示してくれる。「知ってるよ」、たしかにアメリカ人やヨーロッパ人は、自分たちが最も優秀で正しいと思っている。彼女は建築士としてベトナム政府の研究所で都市計画を行っていて、もう何十年もの経験と知識がある。でも外国の大学に研修に行ったりすると、現地のヨーロッパ人は彼女を必ず見下すという。一人のベトナム人専門家と一人のヨーロッパ人専門家がいて、ふたりとも同じことを言っていたとすると、ベトナム人の言葉にはみな半信半疑で耳を傾けるけれども、ヨーロッパ人の言葉には納得して頷く。同じことを言っているのに。ベトナム人自身さえも、外国人アドバイザーは実際には何もしないのに、ただその人がチームに入っていることで安心する。

何かの拍子に、「でも」、と彼女は言う。「ベトナム人だったら、きっとどんなに辛い経験をしても、耐え忍んで耐え忍んでやり抜いたと思う」。

日本語ですら表現が難しい上にベトナム語能力の制約もあり、彼女に対して僕は、アメリカでの経験や感じたことについて、全てのニュアンスを伝えきれていない。伝えきれていないまま、「あなたには耐えられなかったけど、ベトナム人なら耐えたと思う」と言われることに、本来なら声を張り上げて真っ赤になり怒っていたやろう。でも彼女の話す幼年時代の思い出があまりに悲惨で、またそれは歴史の本で読んでよく知っていることでもあるので、覚えず僕は素直に言ってしまった。「そうかもしれない」。ベトナムの歴史を知っていると、自分がつらい経験をしたなどとは、簡単には言えなくなってしまう。この世でこれ以上辛い歴史を経験することなどないんじゃないかと思えるくらい、ベトナムはパーフェクトな辛苦を生きてきた。ヨーロッパの大国フランスに植民地化され、アジアの帝国日本に占領され、20世紀の世界帝国アメリカに焼き尽くされ、それらを根気強く順番に打ち破ったかと思ったら、今度はユートピアの思想である共産主義が壮絶な貧困をもたらした。こんな国が他にあるやろうか。

その歴史は、ベトナム人の鼻持ちならない自信にもつながっているように思う。その一方で、ベトナムはときに極度に柔軟な性格を見せることがあって、観察者を混乱させる。東南アジアで正式にLGBTを容認した最初の国であり、アメリカが抜けた後のTPPを声高に推進する奇妙な社会主義国でもある。だからといって、ベトナムが社会主義でなくなっていくわけではない。これからも長らく、社会主義共和国であり続けるやろう。

発達障害を自覚することは、自分を研ぎ澄ますこと。三つの具体的な、素晴らしい変化について。

自分が発達障害だと気づいた後のこの世界では、とても素晴らしいことがたくさん起きました。

「ラベルを得て安心した」というのはよくある話で、そういう段階は自分にもあった。でも本当に素晴らしいことはそこからもっと先に進んだ場所にあって、それは以前には想像すらできなかったようなことです。

三つのことについて書こうと思います。が、それら全てを敢えて一言で纏めるなら、「自分について理解が深まったことで、自分の能力と感覚が研ぎ澄まされた」ということのはずです。とはいえこの抽象的な要約だけでは、それがどれほど素晴らしいことなのかが伝わりません。その素晴らしさは、具体性の中に宿っています。

自分の「眼」への信頼

一つ目は、自分の「眼」には特別な何かが宿っていると知って、眼を頼りにして生きるようになったこと。特別な力が宿った眼を頼りにする生活は、豊かです。

無意識だった眼の力

眼を通って入ってくる情報を、僕は極端に高い解像度で捉えることが出来ている。一度通ったことのある場所は、たとえその風景の具体的な要素情報は記憶していないくても、その場所に存在している非常に細かな特殊性の集合を眼が覚えていて、二度目に通ればたいてい「一度通ったことがある」と分かる。風景のどの部分を覚えているのかは自分でも分からなくて、ただ単に眼が、「この場所を知っている」と教えてくれる。

眼が覚えてるのはおそらく道の角度、太さ、明るさ、背景となっている町並みの遠さ、並木の高さ、等の情報のようであり、したがって数年くらい時間が経って道路沿いの建物が入れ変わったりしても、眼の記憶には支障をきたさない。

対面して会話する人間が普段と少しでも違う表情を見せれば、その変化に気づくだけでなくて、その変化の背景にどういう文脈があったりどういう感情の変化があるのかが、分かる。それは直感的に分かる。推測や推論はしていなくて、ただ眼が教えてくれる。眼の力を発揮している場面はこの他にも日常生活の中に無数にある。

ドキュメンタリー映像を通して世界にアクセスする

発達障害について勉強した結果、この特性が自分の独自性なんやと自覚的になることができた。道を覚えることや相手の感情を汲み取ることは以前から得意やと知っていたし自覚の前後で大きな変化はないけれども、思ってもみなかった大きな変化があったのは、ドキュメンタリー映像を意識的にたくさん観るようになったこと。これまで眼の力を発揮させていたのは自分の両手が届く生活の範囲内やったけれども、今はその力を、両手の届かないもっと広い世界について画面を通して知り学ぶための手段として、全力で活かすようになった。

ドキュメンタリー映像を観るとき、僕は、たぶん他の人が同じ映像を観るときより何倍か豊富な情報をそこから引き出し、他の人にとってみればそこに写っていないはずの世界を、知り理解している。僕にとってのドキュメンタリー映像は、他の人にとっての小説なんじゃないかな。皆が小説を読んでやるように、僕は映像を観ることで、見知らぬ人の人生を覗き見、そしてこの世の無常を知り、人間社会の儚さを知る。文字の形で書かれた小説を読みながら想像を膨らませようとするよりも、僕には、人間の顔が写され、それに光があたって影ができ、被写体の表情が撮り手の挙動一つ一つに反応しながら劇的に変化していくのを観ている方が、何倍も何倍も感動する。そこには、人間社会や生と死についての示唆が無限に写り込んでいる。おそらく他の人には見えていないものが、僕には見えている。

だから僕は、ドキュメンタリー映像を見て世界について学ぶことにした。僕にとってこれは非常に効果的な情報チャンネルで、それは心に楽しく、頭に刺激的であり、余暇としてリラックスできる。だからNHKオンデマンドを契約して、興味のあるドキュメンタリーを片っ端から観ている。ドキュメント72時間にはほんまにお世話になっている。最近ディレクターが変わったっぽくてクオリティがガクッと落ち、落胆を隠せないでいる。

思えば昔から、本を読むなら小説よりエッセイが楽しめたし、いつもこれを公言していた。また過去に見た映画のなかで最も素晴らしいと思ったものは、The Act of Killingというドキュメンタリー映画であり、これ以外にわざわざDVDを買った映画はなかった。エッセイを楽しんでいたときもThe Act of Killingに感動していたときも、その楽しみは自分の「眼」の特別な力がもたらしてくれているのやとは、気づいていなかった。今はそれを知っている。ドキュメンタリー映像を観るという行為の中に、自分の能力の活躍の場があり、自分の愉悦の源泉があることを知っているから、僕はドキュメンタリー映像を観る。

演劇を観ることで自分を活躍させる

また同じように、僕は演劇を観る。肩と胸を微かに膨らませては縮ませている役者の呼吸が見えるし、目線の動きという完璧な演技が見える。役者が床に横たわったときの、裸足の足裏に張った筋肉の緊張が見えるし、その緊張が作り出す足裏の皺も一筋一筋が見える。役者と観客(自分)との間の、ほんの数メートルの距離が見える。その距離が演出によって見事ぶち壊される瞬間が見えるし、演出が失敗して距離が広がる瞬間が見える。

演出家、脚本家、役者、舞台、つまりまとめて演劇というのは、そういった細部への視線を求めてくれている。そういった視線を送ることができる「眼」によって初めて察知できる繊細さや完璧さや違いといったものを、舞台関係者全員が全力で追究している。だから僕は、演劇を見ることで自分の能力を活躍させられるし、そこに自分の愉悦の源泉がある。

以前は、演劇というものに不思議な魅力を感じていながら、その魅力との付き合い方を分かり兼ねていた。ときどき思いついたように劇場に行っていたけど、そんなに頻繁ではなかった。でも自分の眼の力に気づいた今は、信念を持って、全力で演劇を観る。知識はほぼゼロやし全くの素人と言っていいくらいやけど、でも演劇の細部への視覚的感性に限って言えば、演劇に対して目の肥えた玄人と同じくらいの鋭さを持っていると信じて、自分らしい観劇を全力で行う。

自分の「眼」が持っている力に全幅の信頼をおいて、それを通して意識的に世界へアクセスする生活は、非常に豊かです。自分だけの豊かな世界を、独り占めしている。

発達障害を持っている他人への洞察と共感

世界の構成要素としての発達障害

発達障害は、困った概念です。

発達障害の傾向が全くない一部の人にとっては、それが何なのかが全く分からない。

一方で、少しでもその傾向を持っている人というのは割合として非常に多くて、身の回りを見渡せばたちどころに発見できる。ではその本人たちにとっては分かりやすい概念なのかというと、実はそうでもなく、むしろ発達障害という言葉は本人たちの心をザワつかせる危険な概念です。多くの人が意識的・無意識的に、それを自分の生活から遠ざけ、聞かなかったことにし、自分は関係ないと思いたがる。

なぜならそれが、「障害」という言葉を含んでいるから。自分に「障害」(の傾向)があるなど当然認めたくないし、実際自分は無事に社会生活を営んでいる。誰でも、そう考えるのは自然なことやと思う。

だから多くの人は、発達障害という概念とは無縁のまま、しかし発達障害と隣り合わせに(自分の中にそれを有して)暮らしている。繰り返しになるけれどもその数は非常に多い。しばしば「1割程度の人が発達障害」と言われるけれども、何らかの関係する傾向を持っている人は3~4割に達するんじゃないかと思う。

世界の構成要素を理解し、思いを馳せること

ここまで多く見積もると、「それだけ多いなら、障害と呼ぶのはおかしいんではないか?」という議論が必ず出てくる。でもそれが「障害」であるのかどうか、それを「障害」と呼ぶのが間違っているか正しいかという問題は、端的にいって、どっちでもいい(どうでもいい)。重要なのは、次の三つのこと。

- 脳機能の発達に関するある特定の傾向性が存在していること、

- それが帰結しやすい社会生活のスタイルや物事の得意不得意にも、特定の傾向性があること、そして

- その脳機能の発達に関する傾向性には、脳神経学的な(未だ完全には解明されていない)仕組みが存在していること。

そしてその仕組みを(未解明の範囲内であっても)知り理解することによって、身の回りの3~4割(なのか何割なのか知らんけど)を占める多くの人が感じている困難に、的確に思いを馳せることができる。そういう人たちは普通、その困難を人に説明できず、解決策を見いだせず、そしてたいてい、自分が困難を抱えているということを自分自身でさえ明確には認識できていない。発達障害について知識を深めたことで、そういう人たちの気持ちに思いを馳せることができるようになった。

言い換えれば引き出しを増やすこと

言うまでもないが、「あなたは発達障害ですよ」なんて言わない。単に一つの可能性として、相手の性格やコミュニケーションの背後に発達障害との関連があるかもしれないと念頭に置くだけ。もしそうだったならば、相手の発言や行動をどのように受け止めるべきなのか、と、可能性の一つとして常に考えること。

それは押し付けでも決めつけでもない。相手が密かに持っている、表面には見えない内面の困難について、自分の想像できる範囲を押し広げることができたということ。相手への共感の引き出しが増えたということ。

ここで重要になるのが、その引き出しが有意義であるような相手というのの数が非常に多いということ(上記の「3~4割なのか何割なのか知らんけど」という点)。経済的困難への配慮ができるようになることも一つの大切な引き出しやし、性的マイノリティへの配慮ができるようになることも一つの大切な引き出しやから、発達障害への配慮との間で優劣はない。でも単純に量的な特徴として、こちらが発達障害への引き出しを持って臨むことが有意義であるような相手というのは、非常に多い。

自覚後、社会生活の質が向上した

この引き出しを持ったことで、ある種の社会的シーンにおいて、他人との交流の質が深まったのを感じる。いま仕事で、発達障害のある生徒への家庭訪問を行っているけれど、以前の自分なら到底できなかったレベルで思いを馳せることが出来ている。正確に言えば、以前であっても、今やっているのと同じ方向性で思いを馳せることは出来たやろうと思う。でもそれは暗闇のなかで手探りで進むような自信のない作業になっていたやろう。今は自分の見立てや配慮の仕方に自信をもってる。発達障害についての確固たる理解があるから、それが出来ている。その本人にも保護者にも、自分からは発達障害の「は」の字も語っていないけれども、そこにそれがあることを知っていて、それを踏まえた配慮をしている。そして相手から「発達障害」の言葉が出てくるのを、黙って聞いている。そういう引き出しが増えた。

直接的な支援の現場でなくても、何気ない普段の社会生活のなかで、この引き出しが活躍する場面は極めて多い。今住んでいるシェアハウスの住人にも、かなり典型的な人がいる。僕はその人と上手く付き合えないので、極力避けて、会話をしないようにしている。でもその判断の裏には発達障害についての理解があり、これによって無用な軋轢や相互不信を回避できている。こういう引き出しによって、自分の社会生活の解像度が増している。それをはっきりと感じる。発達障害について学んだことで、社会生活の質が上がった。

文字情報を介した知識へのアクセス

文字で小説を読むよりも視覚でドキュメンタリーを観るほうが良いと書いたけれども、実は文字を読むことについても静かな革命が起きている。

本を読むのが遅いという問題から始まったこのブログ

このブログを書き始めたきっかけでもあるわけですが、僕の発達障害の一つの特徴として、本(=まとまった分量の文字情報)を読むのが他人よりも際立って遅いという問題がある。日本語では1時間に10ページほどしか進めず、英語では1時間に3ページほどしか進めないという状況だった。そのパフォーマンスは、たまたま調子の悪いときにそうやというんではなくて、コンスタントにそうなのであり、それでも中学生の頃から一貫した努力で少しずつ改善した結果なのだ、ということを改めて書いておきたい。

ところが、発達障害について自覚し勉強していたある時、天の導きとしか言えないような不思議な瞬間の思いつきによって、読書の速さを上げる方法を発見した。それは世にも不思議な、右目を黒い幕で隠して左目だけで読書をするという方法。過去のエントリーで詳細に書いているので省くが、今の時点で改めて振り返って一言でまとめるならば、眼の能力の一部を束縛することで逆に効率的な情報処理ができるようになった、ということなんやと思う。この方法により、大雑把に言って日本語で1時間に20ページくらい、英語で1時間に6ページ以上読めるようになる。つまり2倍加速している。ただし実際にはバラつきがあり、単純な2倍よりも早かったり遅かったりと色々。詳しくは過去のエントリーを参照のこと。

中学生の頃に、本を読んで知識を広げたいなぁと漠然と思うようになって以来、20代の終盤に差し掛かる現在に至るまで、どれほどどういう形で頑張っても読書量に限界があることが、本当に辛いと感じてきた。制約のあるなかで少しでも勉強したいと思って、日本の大学ではいつも授業直前のギリギリまで図書館で本や論文を読んでいて、あるとき友達から「キャンパスで見かけるとき、いつも走ってるよな」といわれ、ハッとしたことがある。本は借りれども借りれども、その5%程度しか読み切れずにまるまる返却する。全然読み進められないけども、すこしでも自分にプレッシャーを与えることで、なるべくたくさん勉強しようとしてきた。

このブログで書いたようにアメリカで勉強が辛かったことはもとより、学位を無事に取得したイギリスの学生生活も、ほんまに過酷やった。周りの人が一応それなりに休日や余暇を確保していることがほんまに意味不明で、せっかく誘われても断らざるを得ず、悔しい思いをしながら諦めた交友関係もあった。

本を読むのが速くなって、世界が近くなった

だから本を読むのが2倍速くなって、世界が変わった感じがする。大げさに聞こえるかも知らんけど、おそらく聞いた人が感じるほど大袈裟な意味では自分は言っていなくて、かなり文字通り世界が変わった感じがしている。例え話やけど、視力が2倍良くなるメガネを与えられた瞬間は、こんな感覚なんじゃないやろうか。生まれてからずっと鼻が詰まっていた人が、手術で急に嗅覚を得たときのような。

正確に言うなら、世界が変わったというか、世界にアクセスできるようになったという感覚。そこにある世界それ自体は変わってないし、その世界がそこにあることは以前から知っている。でも、どう頑張っても制約があってアクセスできなかった。それがある日、突然、アクセスできるようになった。

2倍というのがどれくらい劇的な変化なのかは考え方様々やけど、今の自分としては、たかが2倍、されど2倍、という感じを持っています。たしかに万能とは程遠いけど、でも以前と比べればぜんぜん違う。

速さに加えて、質的な変化も劇的

さらに、速さとそれに伴う情報量の増大もさることながら、読書における精神的・身体的な負担の軽減というのがとりわけ強く感じられる。

というのも、この片目読書によって起きた変化としては、(上記のエントリーでも書いていますが)情報が脳みそに流れ込んでくる際の質的な感覚にもかなりの違いがある。以前より、本に書いてある内容がスッキリわかるという感覚がある。別の側面としては、以前よりもシンプルにしか理解できないという特徴もある。以前の自分は非常に深読み(精読)するタイプであり、シンプルに筋を理解するということがどうしてもできなかった。2倍速の片目読書によって、精読に対比されるものとしての所謂「速読」的な読み方ができるようになったんやと思う。そしてその読み方は、他の多くの人が一般的に行っている読み方と非常に似たものやと思う。

この読み方は、疲労がたまりにくい。この片目読書をやって初めて、以前の自分がどれほど疲労の溜まる読み方で強行していたのかということを、ヒシヒシと実感した。ここまで自分で言うと顰蹙を買うかもしれませんが、以前の自分の読書の努力は、かなり正統的な意味で「障害を努力で乗り越えていた」タイプやったと思う。他の人の読書のやり方を出来るようになって初めて、そのことが分かった。他の人にとって読書がどれほど楽なことなのかを、初めて知った。

神龍(シェンロン)が降臨したレベル

だから、2倍速という量的な改善に加えて質的な変化もあり、全体として読書という経験が非常に負担の少ないものへと変わりました。これによって、文字情報を介した世界へのアクセスが劇的に改善した。本当に浮き立つような気分であり、飛び跳ねて喜びたい気分です。こんな風に書いても対して喜びが伝わらないかもしれませんが、本当に文字通りの意味で飛び跳ねて喜びたい気分なんやと想像してもらったなら、僕の心境に関して決して遠くない理解やと思います。

「一生に一度だけ、ただひとつ神様に願い事を出来るなら、それは読書を早く出来るようにしてほしいということ」。そういう言葉を、たぶんこれまでの人生で二度、実際に口にしたことがありました。それくらい、読むのが遅いという問題は自分にとって辛いことでした。いま速くなってどれほど嬉しいか、想像してみて欲しいです。

発達障害を受け入れたら全員がこうなるという保証はない。けれども...

以上の素晴らしい変化は、僕という人間の固有の背景の上に成立した、極めて個別的な事象に過ぎません。わざわざ言う必要もないと思いますが、発達障害について自覚してそれを受け入れたら、全員が同じ変化を経験するわけでは決して無い。

でも、どんな人でもその人なりに、受容して徹底的に研究することで、何かしらの興味深い変化は起きるやろうし、その中にはポジティブな変化も少なくないやろうと思う。

自分の場合で言えば、一番良かったのはやはり、徹底的に勉強したことじゃないかと思います。専門医が一般医向けに書いた本をたくさん読みました。ある程度の教養があれば、そういう本は素人でも理解できます。医者が一般人向けに書いた解説書やハウツー本を中途半端に読むよりも、最先端の研究を背伸びしてでも読み漁るほうが、最終的には圧倒的に大きなメリットがあると思います。自分が読んだ本について一言ずつ感想を書いたエントリーもあります。参考にして下さい。

非行と社会について。正義のために戦っている友人たちにお願い

世間では、「アメリカ社会は自由と先進性を体現していて素晴らしい」と考えられてる。そこに絶望的な経済格差があることや人種差別の歴史をいつまでも引き摺っていることについては、世間はつい目を逸らす。美しい面に着目してそれを賞賛する。

物事の悪い面より良い面に着目するのは良いことなので、そのこと自体を一般的に非難するつもりはない。

僕はと言えば、アメリカ社会が良い面を持っていることは頭ではよくわかっている。でも頭で理解することと、自分の目でまざまざと目のあたりにすることとは、全く乖離しうるし、後者のほうが何倍も重々しく脳裏に焼き付く。アメリカの負の側面を、これでもかというくらい見せつけられ、叩きつけられた。

それで帰ってきて「アメリカはやばい国やった」と大声で言って回っていると、これは世間の認識と完全に乖離してる。

世間の認識と乖離しかつ極めてネガティブな主張というのは、めちゃくちゃ悪い効果を自分にもたらす。その主張が真実かどうかはさておいて、とにかく悪い効果をどんどん自分にもたらす。

人々は、

「アメリカに負の側面があるとしても、アメリカ人全員がそうなわけない。色んな人がいるはず。十把一絡げにするのは間違い。」

「負の側面があるのはどこの国も同じ。それなのに敢えて特定の悪い面を喧伝し避難するのは、悪意にもとづいた不公平な行い。」

「人間それぞれでいろんな苦労を生きてるのに、自分の苦労だけ喚き立てて、しかもそれをアメリカのせいにするなんて、幼稚で有害。」

そういうふうに思われてるのがありありと分かった。どれも『まとも』な『正論』やと思うし、素晴らしくリベラルな(=思い込みや偏見から解放された)思想やと思う。

誰も僕の主張には耳を貸さず、貸したとしてもせいぜい、「辛い思いをした人の話を聞いてあげる」程度でしかない。主張の内容自体を真剣に取り合って「そうかそうか、そういう世界の仕組みになってるんやな」と頷いてくれる人は、一部の例外を除いてまずいない。

つまり、自分の目でまざまざと目の当たりにしたアメリカの負の側面について声を上げるという行為が、自分への悪い効果として跳ね返ってくる。簡単に言うと、

・相手にされない

・間違ったことをしていると見られる

・逆に非難される

そして、これらをヒシヒシと感じるから、

・肩身が狭くなる

・誰も信じてくれないと感じる

・味方がいない、全員が敵やと感じる

・人間関係を自分からシャットアウトしがちになる

という結果になる。シャットアウトすればするほど、周囲の人間の好意や支援を感じ取りにくくなり、ますます敵ばかりに見えて肩身が狭くなる。悪循環になってる。

この1年近く、こういう内面的状況を生きてきた。

そこで本題に入るが、こういう状態は、「非行」に走る青少年の状態そのものなんちゃうかと思った。

非行に走る青少年は多くの場合、家庭や学校で恵まれない境遇にあって、社会の闇を自分の目でまざまざと目のあたりにして、それへのやるせない不満をどこかに吐き出したくて不本意にも非行へと向かってしまう、のやとすれば、自分はそれと全く同じ構造の中にいる。

勉強なんかろくにできる家庭環境にないのに、教師はうわべだけの優しさだけ装いつつ自主退学を迫る。それで他にやりようがなく退学してしまったら、教師が言っていた「自分なりの道」なんて結局は肉体労働しか無いし、それで苦しい人生を生きてくことになっても誰も責任を取ってくれない。

まるで「嵌められた」かのような無力感から、刹那的な快楽のために「非行」と呼ばれる行為を行う。学校で助けてくれなかった教師も同級生も、「非行はよくない」と『正論』だけ言って白眼視する。友だちと思っていた同級生に騙された思いがして、自分には味方がいないと感じる。困っていても助けを求めることに躊躇し、人との交流が減り、人間関係が希薄になっていく。

そういう「非行」と社会的没落のストーリーがあるとしたら、自分はそれと全く同じ構造のなかにいると思う。

もちろん、自分の場合は仮にこれまでの人間関係を毀損したとしても新しい人間関係をゼロから作っていく力があると思うし、作っていこうと思うから、このまま単純に「無縁社会」の淵に落ちていくとは思わない。

けれども、社会が非行者に向ける冷たい視線がどれほど身と心と人生を切り刻むものか、すこし分かった気がした。この悪循環に一度囚われたら、そこから抜け出して前向きに人生をやり直していくためには尋常じゃないスキルとパワーが必要やと思う。自分の場合は、上で書いたような典型的な「非行のストーリー」ほどは深刻な状況ではないし、今の状況から少しずつ抜け出していくスキルとパワーがあると信じたい。

でも世の中の若者全員がそういうスキルとパワーを、16歳とか19歳とかの時点でしっかり持ててるかどうか。絶対にそんなことはないやろう、と断言できる。ごく一部の幸運な人と力強い人がなんとか抜け出して、うまくやれなかった人は無縁社会の淵に沈んでいく。

不運な境遇や出来事は誰にでも起こりうるのやとすれば、きっかけは誰にでもあるということ。そのきっかけが起きたときに、では何が、非行者を「淵」に落とし込めていってしまうのか?

それは、『正論』です。正論は、あらゆる力の中で最大の力であると同時に、それは無敵の暴力でもある。

殴られたら、殴り返すこともできるし、法に訴えることもできる。不当な非難をされたら、それは事実じゃないと反論すればいい。

でも、『正論』で攻撃されたら? どうしようもない。ただ「そうだ」と頷き、「自分が悪い」と自責するしかない。でも頷いても自責しても、非行に走らざるを得なかった原因は何一つ解決されない。解決されないまま、自分が社会において価値が無いように感じ、肩身が狭くなり、居場所がなくなり、人間関係が壊れていく。それはつまり、すでにある問題の上に別の問題を上塗りすること、問題を解決からますます程遠い場所へ押しやってしまうことでしかない。『正論』は、無敵の暴力です。

これは、論理的に考えて思ったことを言ってしまいがちな自分への、自戒でもある。自分も気をつけるから、だから僕の周りに無数にいる、賢くて、明晰で、論理的で、正義を尊重して、世の中が良くなるように頑張っている人たち。僕自身もその一員やと思っていたし、今もそうでありたい。でも、そうであることそれ自体が、ある場面では逆に無敵の暴力として姿を現して、その暴力を自分が知らずのままに行使しているかもしれない、ということに自覚的であってほしい。そうやって「正しくない」人々が社会から排除され、その人達を不幸の淵に追いやっていくんです。オモテ面が『正論』なら、そのウラ面はきっと、無敵の暴力です。

どっちがオモテでどっちがウラかなんて、自分が決めてしまってはダメなんです。

発達障害というラベルを得て安心した。が、その安心はすぐに賞味期限が切れた。それでどうなったのか?

発達障害というラベルの賞味期限が切れた

自分はどうも他人とは違っているような気がすると若いときから思い続けて、でも誰しも他人と同じなんて有り得ないし、それぞれ何か違うっていう感覚を持ちながら生きるのが普通なんや、というごく妥当な考えで蓋をして生きてきた。

で、その違いをこれ以上は無視できない、なかったことにはできない、という限界点に達して失業した。問題と全力で向き合った結果、なるほどこれは発達障害なんやと知った。ラベルを得ることで大いに安心させられたし、自分からラベルを求めた。

ところが、ラベルが付くことで安心できる段階には賞味期限があるらしく、ちょっと前にそれが過ぎてしまった感じがする。

自分で自分の可能性を絞り込んでしまう

発達障害は本質的には「特性」に過ぎず、それが「障害」になるか「強み」になるかは生き方次第(社会との渡り合いかた次第)やということを(知識として)理解した。でもその原理を理解したところで、発達障害を強みにできるような生き方が簡単に編み出せる訳じゃない。

その現実に、直面している。

その現実は極めて過酷で、「人と自分が違うっていうのは気のせいや」と蓋をしていた時代には無かったような重みでのしかかってくる。昔も当然、実感としての違いをベースにしつつ、自分はこう行きていこうみたいな自分らしさを考えていたけれども、そのときの「他人は他人、自分は自分」という命題の重みとは全く次元が違う。

昔やったら、もっと素朴に得意なことをトライして、失敗したらケロッと諦めて次のことを試せばよかった。当時は、得意な事柄とかやりたい事柄というのは絶対的に決まったものではなくて、自分の能力と社会の状況を観察してビジネスチャンスを狙うときのような開放性と自由度があった。僕の性格として、しつこくトライし続ける粘り強さと「ケロッ」としたポジティブさを兼ね備えていたと思うし、だから物事がうまく進んでいたと思う。

ところが発達障害というラベルがついた今になって振り返ってみれば、その「ケロッと」性は、自分の特性について曖昧な理解しかなかったからこそ可能になってたんやと分かった。

何が得意で何が苦手なのかを漠然としか自覚できていない時、人間は大胆にチャレンジできるし、失敗しても前向きに次を目指せる。なぜなら成功の裏にも失敗の裏にも、運命的な決定性を感じないから。運悪く失敗しただけやろうし、運良く成功しただけやろう、と。

発達障害という観点から自分についての理解を深めた結果、そういう開放的な態度を取ることが不可能になった。

自分には何ができなくて、何ができるのか。他人と比べた場合にどれほど決定的な差異があるのか。そういったことについて、今や細密画を見るように正確に理解してる。

しかも、やりたいことを大胆にトライして派手に失敗した経験を経て、その失敗が自分の特性からの必然的な帰結やったということがはっきりと分かる。

そうすると、他にどんなトライをすれば同じような大失敗に繋がってしまうのかが、ありありと見える。あれもダメ、これもダメ。

もちろんそれは単なる予想に過ぎず、実際にはうまくいくかもしらん。でも「やってみなきゃ分からない!」というのはここでは意味をなさない。なぜなら直近の大失敗が心に深い傷を刻み込んでしまっていて、同じような失敗に至ると思えるようなトライを挑戦する気分には到底なれないから。

つまり、かつてあったようなケロッとトライし続ける開放性それ自体が、発達障害にまつわる経験と認識によって毀損されてしまったということ。自分で自分の選択肢を絞り込んでしまう。あれもダメ、これもダメ。

強みを活かすなんて言っても、簡単じゃない

では逆に、特性を強みとして活かす道は?

これは発達障害にまつわる王道の問いであるが、同時に王将なき詰め将棋のようなものでもある。強みとして活かす道なんて、簡単に見つかるのなら、蒸気機関の原理と一緒に見つかってる。簡単に見つからんからこそ苦労し、発達障害という概念に助けを求め、それでも派手に失業する。

確かにいくつかの具体的な分野や領域が候補として挙がり、自分の特性に照らして得意かな、能力を発揮して自分の居場所にできるかな、と思うことはある。でもそれを急に試したところで、一瞬で成果が上がるなんてことは当然ない。成果を出してその道で生きてこうとするなら、これまでと全く同じように、コツコツと地道に小さな成功を積み重ねていくしかない。当たり前ながら、初めて挑戦する物事というのは全く取っ掛かりも分からず、「努力のやり方」自体を掴むのに時間がかかる。

つまり、これまでケロッとコツコツ努力してきた分野は「ダメ、ダメダメダメ」と道を寸断され、じゃあ逆に得意なことは何やろうかと考え出した暫定的な答えについては「はい、ここに道を作ってください」と単なるジャングルを突きつけられる。そのジャングルの向こう側に何かがあるのかどうか、全く確証もないまま。

繰り返しになるけど、これらの事態は全ては、発達障害について理解を深めて自分の特性について明瞭に認識をするようになったからこそ起きていることやということ。昔やったら、そんなジャングルに敢えて向き合って「ここに道を作るには」なんて考えもしなかったから、「そんな無茶な」という悲壮感も当然なかった。

ラベルをもらって安心したのは束の間。今度は現実的な難問に直面することになる。いわば、質の良すぎるメガネをつけてしまった悲劇とでもいうか。これまで見えてなかった過酷な世界がありありと見えてしまう。そこに道があるのかどうかよく見えないまま掻き分け掻き分け進んでいた時の方が、幸せやったかもしらん。

他人と世界を共有してないってことに気づいた時の絶望感

ラベルによる安心が賞味期限を過ぎたということには、もう一つの理由がある。それは、「発達障害」という一次元的なラベルによって他人が「理解」してくれるだけでは、次第に満足できなくなってくるということ。そして一歩先の多元的な理解を他者に求めても、それが原理的に不可能やということ。

発達障害というのは脳の器質の特異性なわけで、それは世界を認識する仕方の特異性でもある。たとえば色覚障害を持っている人のことを「色覚障害を持っている」とラベル付けし、そのラベルによってのみ理解をすることは可能。ところがさらに一歩踏み込んで、では色覚障害の本人は世界の色をどのように見ているのかというのは、第三者には決して分からない。

ただし色覚について厳密に言えば、科学の進歩のおかげで様々な検査を用いて色覚を数値化しパソコン画面上で再現することは可能やし、最近は矯正メガネまで登場してる。

ところが発達障害は、色覚よりももっと複次元的な認知の特異性やから、今の科学では到底数値化できないし再現もできない。結果として第三者は、発達障害の当事者の感覚値にアクセスできない。

他人と共有できない世界を生きているということは、深い深い絶望感を伴う。

昔はそのことに蓋をしていた。「違ってるというのは単なる気のせいや」と思って、他者と世界を共有していると見做していた。ところが発達障害について知って自分の特性を理解したことによって、もはや蓋はどこかに消失した。自分と他人とが世界を共有していないという断絶状況が、目の前にありありと突きつけられる。発達障害というラベルで安心できる段階なんて、遠く過ぎ去ってしまった。

回復する時を見越して準備する力なんてない

道がなくなって路頭に迷ってると同時に、頼れる他人が存在しなくて絶望してしまってる。端的に言って、非常に辛い。

精神の生命力というか、生きることへの意志みたいなものがもともと強くない人間やっていうこともあって、生きたいという気持ちより絶望感の方がちょっと優ってしまってる。今すぐ死にたいというわけではないけど、生きる力みたいなもんが不足していて、「死んだしまった方が…」っていう気持ちに恒常的になってしまってる。

他人との関係においても、「どうしても説明や気持ちが伝わらへん」という意味での「理解されなさ」であればまだいいけれども、少しでも相手から攻撃性や批判性を感じ取ると、この人は絶対に無理、コミュニケーションするだけで自分の傷が深まると思ってしまって、もうそういう人とは順番に縁を切っていってる。

おそらく、これからのいつかの時点で人生がうまく行き始めて今のことを振り返ったならば、そうやって縁を切ったことは後悔するんやろうと思う。縁を切るまで行かなくても、SNS上やら何やらでネガティブな言葉を吐きまくってるのは、ほんまに自分の人間関係に傷をつけてるし、もっと言えば自分の人生の可能性に自ら傷をつけてると思う。

けれども、先のことをそんな風に見越して計画的に「今は我慢しよう」とかちゃんと考えられるような精神状態じゃない。とりあえず自分の心を防衛することに必死で、煮え繰り返るような憎悪は何らかの形で吐き出さないとヤバイし、切るものはバシバシ切っていくしかない。好転するタイミングが来たなら、その時点で残ってる人間関係の中から頑張って人生立て直していこうと思う。

サンシャワー展、東南アジア現代芸術。当たり前の世界観と当たり前ではない別の世界観について。それを経験する場としての展覧会についての体験記(レビュー)。またヴァンディ・ラッタナ作「独白」について。

「サンシャワー 東南アジアの現代美術展 80年代から現在まで」という展覧会が六本木で開催している。

国立新美術館と森美術館の両方を使って膨大な数の作品を扱っていて、対象の年代も80年代〜現在までと大胆にカバーしてる。東南アジアについての現時点における総決算のような展覧会なんではなかろうか。これを、5日間かけて舐めるように観てきた。その感想を書いて、面白さを紹介するとともに東南アジアへの関心を少しでも広めたいと思う。レビューでもあり、体験記でも感想でもある。

ヴァンディ・ラッタナ作「独白」

いろいろ書きたい感想はあるけれど、少し独特な印象を持ったある一つの作品の体験について、まず取っ掛かりとして書いてみたい。

それは、森美術館のかなり最後に近いセクションで、歴史との取り組みをテーマにした箇所だった。

大きく取られたスペースの片隅の壁に、家庭用程度の小さなTVスクリーンが掛けられ、一見すると平凡な森の一角を撮っただけのように見える映像が映っている。熱帯の太陽が照りつけて風もほとんど吹かず、見るからにうだるような暑さ。そのような、少し開けた森の一角。

その前に置かれた小さな長椅子に座り映像を観始めると、男性が誰かに語りかけるモノローグと、それに合わせた映像であることがわかる。スクリーンの横に取り付けられた小さなプレートには、作品のタイトルとしてヴァンディ-・ラッタナ作「独白」とある。

そういえばこの部屋の入り口にあった解説で、「『独白』は、作家自身が生まれる前に亡くなった実の姉へのメッセージである」とあった。このモノローグがそれなのだろう。

カンボジアのマンゴーの双樹

舞台は、作家の生まれの国であるカンボジアだった。作家自身らしき独白の男性は、家から遠く離れた場所の、ある二本のマンゴーの木のもとへ出掛ける。いまから40年近くまえ、男性が生まれる前に亡くなった姉は、マンゴーの木の下に埋められた。姉が埋められた当時は苗木だったそのマンゴーの双樹は、いまや大木となった。薄緑色のような小さく控えめな花を、葉と見紛うほど無数につけている。樹高が高すぎて、実がなっても人間の手が届かないだろう。

話したことも、微笑みあったこともない、見知らぬ姉への愛情を語る男性。母や父は、もはや姉のことを語ろうとも、その名前を言おうともしない。生きていたならばもう40歳ほどになっていたはずの姉は、マンゴーの木の下で、きっと今も眠っている。でもその大木の木陰は広い。ここなのか?あそこなのか?それともそこだろうか?男性は手がかりのないまま、姉の眠る場所を探す。そして最後には、その辺りに落ちていた朽ちた一本の竹と、乾いた一握りの赤土と、そして辛うじて手が届いたマンゴーのひと枝を持ち帰った。男性の感情の吐露とともに、緩慢な映像が進んでいく。

ひとつの事実と衝撃

ところがその緩慢さとは裏腹に、独白の終盤のある時点で、まるで何事でもないかのように一つの重要な事実が明かされる。マンゴーの双樹のもとに眠るのは姉だけでなく、五千人もの人間であるというのだ。姉一人がそこに眠っているものと勝手に思い込んでいた私は衝撃を受ける。そこで初めて、「姉がいるのはここか?あそこか?」という言葉が、単なる場所探しという意味を超えて、顔の見えない無数の亡霊の中から姉を探し出すという、生者と死者を隔てる壁ゆえの不可能な捜索をこそ指していたのだと気付かされ、頭を殴られたような鈍いショックを受ける。姉を殺めた内戦は、同時に五千人もの人間を殺めた。その場所で。そしておそらく、そのような場所がカンボジアには数え切れないほど存在している。無数の亡霊と墓標のない墓地という想像が瞬く間に広がり、姉はその中に投げ込まれる。名前を語られなかった姉は、このとき、存在としても無名性を確立する。

不意を突くあまりの衝撃に私がたじろいでいる間、私の背後には他の来場客が次々と去来する。一組が来ては、マンゴーの双樹の画が次の画面に移り変わるまえにもう立ち去っていく。木陰の画から次の画面に移り変わるよりも早くに立ち去っていく。画面の移り変わりはあまりに鈍重で、マンゴーの双樹はあまりに変化がなく凡庸に見える。男性の独白もまた、あまりに抑揚に欠け落ち着き払っていてる。長椅子に腰掛けることなく去来する客は、極端にテンポを抑えたその映像をほんの数秒間眺めるだけで、興味を失い立ち去っていく。独白の男性は、全編中で一度だけ、感情を高まらせ抑揚のついた声で、姉への苛立ちを語る場面がある。しかしそのとき、私以外に誰もそれを目撃する人はいない。乾燥したカンボジアのうだる暑さそのもののような鈍重な映像が、不意打ちによって私の心にもたらした鈍い心の痛みは、他のどの客とも共有されずに、ただ部屋の端で垂れ流され続ける。

朽ちた竹と赤土とマンゴーの枝木を持ち帰った男性は、それを父母に渡す。父母は、聞こえないような声でブツブツと何か文句を言ったり、何も言わずに黙っていたりしたという。名前を言われることも、思い出を語られることもない姉は、その形見を届けられても涙を流されない。映像は、父母の表情すら決して映さない。姉をめぐる家族の歴史はあまりにも重く、姉を見知らない弟を除いては誰も正面から向き合うことができないのではないか。

姉のみならず父母さえもが無名で顔のない存在として語られるこの独白において、私が察し得ることは限られている。しかしそれは一つの確信として立ち現れる。照りつける灼熱の太陽と、変化なくそそり立つマンゴーの大木と、そして緩慢な男性の独白の裏側に、語り得ない闇のような悲しみが隠されているという確信。そしてそれは、その鈍さゆえに、誰にも気を止められず部屋の片隅で垂れ流され続ける。まるで悲劇の歴史を、悲劇的なすれ違いそれ自体によって再演しているかのように。

垂れ流される見事な表現

作家自身やその家族の心に鉛のようにのし掛かる悲しみと負の歴史は、作品の表現によって見事に伝わってくる気がする。個人的な、家族の悲しみ。語るにはあまりに重い負の過去。それがごく一般的な家族史であるという残酷な歴史。それら全てに対し、いまだ完全には折り合えないまま高齢を迎えた父母。直接は識らないからこそ果敢に出向いて行けた、弟である作家自身。しかし彼もまた、父母がマンゴーの枝木と赤土に反応を示さないことに、複雑な共感を示す。カンボジアの乾いた熱気そのもののように緩慢で鈍重で暑苦しく、また全てを退けて茣蓙に横になっていたいような重々しい気分にさせるこの映像によって、これら全ての暗く重いメッセージが見事に表現されている気がする。

しかし、まさにその緩慢さゆえに、作品は多くの観客の関心を得られない。映像と悲しみはただ、部屋の片隅で、気づかれないまま垂れ流される。見事に表現できたからこそ伝達に失敗するというのは、何という皮肉だろうか。

このすれ違いは、何故起きたのだろう。それは必然だろうか。私は、立ち去って行った来場者を非難すべきなのだろうか。

現代芸術を現実の中に位置付ける

一般的に現代芸術は、私たちの日常世界を「当たり前」たらしめている固定観念や偏見に対して、そっと疑問符を貼り付ける。

世界を何らかの方向に変えていくことは、まずその目指すべき世界を想像するというステップからしか始められない。つまり、何をどう変化させて、代わりにどんな世界を構想するのか、という想像力が、全ての始まりになるということ。しかしまさにこれこそが、非常に難しい。なぜなら、当たり前になってる世界観の中では、それの外側に出て自分自身を見つめ直すことは普通はできないから。もしそれが簡単にできるなら、そのような世界観はそれほど「当たり前」ではない。簡単には逃れられない「当たり前」こそ、真に挑戦する価値のあるものだといえる。その難しい課題を自ら背負って頑張ってるのが、現代芸術だろう。

現代芸術のこのような位置付けに照らせば、日本において「東南アジアの」現代芸術を展示し鑑賞することは、そもそも矛盾しているかもしれない。フィリピンやインドネシアの作家が、彼らの生きてきた世界と歴史の「当たり前」に対して疑問符を付けようとする試みは、ごく普通の日本人にとってどういう意味がありえるだろうか。その「当たり前」を共有していない日本人にとって、「当たり前への挑戦」は、魅力を持たないのではないか。「独白」が関心を獲得できなかったのは、当然なのではないか。

ところが、「当たり前」に挑戦している作品は、その当たり前の世界観や前提や存立条件を必然的に含み込んでいるはずだ。100%完全に何かを拒否した作品など、もはやその文脈の中に位置づけることが不可能になってしまい、逆に批判として成立しなくなるからだ。

私たちは、このような「非-当たり前の提示の中に含み込まれた当たり前」を意識して観ることができないだろうか。そうすれば、本来なら当たり前を批判するはずの現代芸術が、逆に「何が当たり前なのかを知るための見事な道具」、いわば合わせ鏡のような洗練された道具に変身する。

そういう活用の仕方は、必ずしも簡単ではないだろうと思う。ひと目観るだけで終わることなく、観ながらあれこれ考える必要があるし、社会政治経済文化についての背景知識があるほどそういう見方が容易にもなる。とはいえ、ある程度なら誰にでも可能なはずに違いない。誰にでも訴えられる普遍性を持った作品こそが、良い作品であり、したがって展覧会に持ってこられてるだろう(と期待したい)から。

東南アジアの現代芸術を日本人が観るということ

だから東南アジアの現代芸術は、私たち日本人にとって、日本の現代芸術を観るよりも複雑さのレイヤーが一枚増えている。作品がどんな世界観を非-当たり前として提示しているのかを考える前に、そもそもどんな世界観が当たり前なのかを感じ取らなければならない。まずそれを感じ取った上で初めて、普段日本の現代芸術を観ながらするように、何が非-当たり前として提示されてるのかを探る、というステップに進んで行く必要がある。ステップが一つ多く、手間暇かかって緻密な作業になる。

サンシャワー展を鑑賞することを、このような手続きとして考えてみようではないか。そうすればサンシャワー展全体が持つ、非常に貴重な価値が立ち現れる。それは、サンシャワー展が、作品や作家を取り巻いている世界(つまり東南アジア)について知るための一級の機会になってくれる、という価値である。

東南アジア世界について知りたければ、それを解説した歴史の本を読んだり、飛行機に乗って身をもって体当たりすることも出来るし、そうすべきであることは間違いない。でも、そのように正統派の「勉強」をしたときに必ずぶつかる壁がある。その壁とは、「この歴史と社会については分かった。では、そこの中に生きている本人たちはその社会や歴史について何を思い、どのように未来を展望して、何に苦しんで、どんな喜びを見出しなが暮らしてるのか?」という、掴み所のない素朴な疑問である。そんな疑問にはっきりと答えてくれる学術書はないし、旅行で体当たりしたとしても、曖昧模糊としたイメージの海に溺れてしまう。

生身の人生を知るための道具

現代芸術を観ることは、この疑問への答えを見つけるための格好の手段になる。広く認められた歴史や政治状況といった、本から得られる知識だけでなく、もっと生身の人間の生き様、人生、暮らしとしてその世界がどのようなものなのか。そのような観点から、東南アジアについて知ることができる。作家は、自分自身の個人的な幸福や苦悩を踏まえつつ、常にそれを広い社会の状況につなげながら作品を作る。そのため部外者である私たちにとって、すばらしい窓口を提供してくれる。

ところで、無知の鑑賞者である私たちは、作品に含まれてる世界観のうちどの部分が当たり前でどの部分が非-当たり前なのかという判断ができないこともある。ならば、当たり前のものを非-当たり前と誤解したりその逆であったりということが起き、それは致命的な間違いのようにも思える。

しかし、それはそれで構わないと私は言いたい。誤解を恐れずにいえば、作家が提示する「非-当たり前」すらもが、突き詰めればその世界の現状そのものであるはずだ。その世界において可能な表現しかそこには存在できないはずであり、したがって私たちの目の前の作品も、それがどれだけ現状への批判であったとしても依然としてその世界にしっかりと所属している。矛盾しないよう正確な言い方をするならば、つまり作品は、その世界に属しつつ、その世界の中の何かをズラしたり裏返したり、あるいはある部分を切り離して別の部分にくっつけたりするに過ぎず、全く無関係の何物かを外から持って来てそこにドンと置き立ち去っていくのではない、ということ。作家はその世界の責任あるメンバーとして、つねに説明責任を果たすべく、そこに立って自ら鑑賞者を招き入れる。だから無知の鑑賞者である私たちも、当たり前と非-当たり前の判別ができないことを恐れる必要などない。単に作家を信頼して、そこに身を委ねて感じるままに感じ取ればいい。それによって、東南アジアや作家の出身国について根本的に間違った理解をしてしまうことなどほとんどあり得ないのではないか。それが、サンシャワー展のように綿密な調査とキュレーションによって準備された展覧会の、代え難い良さなのかもしれない。

したがってサンシャワー展は、矛盾などではない。むしろ逆である。展覧会が全体として、東南アジアという地域世界とそこでの人間の生き様について知るための最高のテキストブックになる。

関心の外側と内側

さて「独白」に戻ろう。東南アジアを知るための格好の窓口としてサンシャワー展を見るとき、「独白」の皮肉は何を教えてくれるだろうか。

私たちは、何かに関心を示してそれを知ろうと行動するとき、常に知識の内側と外側の境界線上を不安定に揺れ動いている。すっかり知識の内側にある事柄に対して、私たちは関心を抱かない。それは既知だから。しかし一方で、すっかり知識の外側にある事柄についても、私たちは関心を抱かない。なぜならそのような事柄は全く理解不能であるので、自らの問題意識や好奇心を刺激しないから。

来場客にとって、サンシャワー展は何らかの意味で知識の外と内の境界線上に位置付けられているに違いない。そして個々の作品も、多かれ少なかれ似た位置を占めている。

ところが当然ながら、個々の作品ごとに、その境界の外側か内側に向けて少しズレた位置を占めるものもあるだろう。「独白」もまた、多くの来場客にとって、どちらかの方向にズレていた。映されたマンゴーの双樹が、単なる平凡な、つまり既知のイメージとしての森に見えたかもしれない。もしくは逆に、亡き姉に語りかける弟という個人的な状況が歴史社会的背景にどう繋がるのかが見えなかったかもしれない。

しかしこれら二つの種類の無関心は、実は円環的に繋がってはいないだろうか。知らないことと、知りすぎていること。そのどちらもが、誤解というものと常に紙一重であるように思う。私たちが知っていると思うもの、それは常に、驚きを惹起する可能性とともにある。私たちが知らないと思っているもの、それは常に、予期せぬ共感の可能性とともにある。

作品が実演するもの、展覧会に足を運ぶ意味

この両義性は、「独白」において見事に実演された。なぜなら次から次へと去来する何組もの来場者の横で、私という一人の来場者は、目を釘付けにされて魅入り、作品から多くの情感を得たからだ。共感と無関心の分水嶺は、鋭利で見定め難く、私たちはいとも簡単にそのどちら側かに押し流されてしまう。

分水嶺のどちら側に押し流されるのかというのは、個々人の関心だけでなく、偶然にも依っている。私はこちら側に流され、立ち去った彼はあちら側に流された。そこに必然性はない。

そしてそのような言い方には、「この作品においては」という留保をつけねばならない。別のあの作品においては、きっと彼はこちら側に流れ、逆に私はあちら側に流れて無関心のまま立ち去ってしまっていたに違いない。偶然のいたずらによって、来場者は全く異なる「お気に入り」の作品を見つける。

サンシャワー展の見紛うことのできない特徴は、86組ものアーティストが参加するというその規模だ。また言うまでもなく、その規模から帰結する多様性。そのようなサンシャワー展においては、誰しもがそれぞれの偶然性と関心に応じた魅力を見つけることを可能にするだけの潜在性と懐の広さが、間違いなく保証されている。

そうやって魅力を発見すること。その一つ一つの魅力とそれを楽しむ心。それがそのまま、現代芸術を窓口として東南アジアの世界観を知ること、つまり東南アジアの当たり前と非-当たり前の両方を知ることになるのだと思う。

展覧会は10月23日まで。期間中、サイドイベントも多数。ぜひ行ってみてください。 http://sunshower2017.jp/

発達障害の人が、「画像で考える」と言われたり、話に脈絡がなかったり発想が独特だったりするのは、本人の体感としてはどういうことなのか。絵を描いて説明してみる。

思考方法の違いを内側から考える

前回の投稿で、発達障害の人は「違う論理空間に住んでる」ということに触れました。これは具体的には、思考するときに「言語ではなくて画像で考える」ということやと思います。実際、これを示している脳科学の研究成果もあるわけです。たとえば、

これは学術論文ですが、日本語で書かれた本でもよく説明されてます。たとえば、村上靖彦「自閉症の現象学」。他にはテンプル・グランディンが、この説を繰り返し強調していて有名です。

でも「画像で考える」「視覚的に考える」っていうのが、本人の頭の中ではどういう体感なのか、大抵の人には想像ができないのかもしれません。なので少しでも伝わってほしいと思い、Google AutoDrawとパワポを動かして、ちょっと説明を作ってみました。

村上春樹のアンデルセン文学賞スピーチを題材にデモしてみる

「思考方法」を説明するのって、非常に難しいです。自分一人であれこれ考えるときのような「思考」の方法は、説明しようとしてもあまりにもフワフワしてしまう。なのでちょっと工夫が必要です。

その工夫として、こういうふうにやってみたい。すなわち、今みなさんの前に、何かの一つの文章が与えられました。そこに書かれてる文字情報をどのように頭の中に取り込んで、どのように頭の中で処理し、記憶し、そして最後にはどのように再びアウトプットするのか。そのプロセスの一つ一つを、解剖してみたいと思います。

さて、題材としての文章は何でもいいんですが、たまたま出会った村上春樹のスピーチを使ってみます。村上春樹は、以下の引用のように語っています(一部のみ抜粋)。 まずこれを、何も変な意識をせずに、いつも通りに読んでみてください。読んでみてもらった後に、普通の人が(たぶん)どう読んだのかと、僕がどう読んだのかを比べます。

【受賞スピーチ全文】村上春樹さん「影と生きる」アンデルセン文学賞(BuzzFeed)

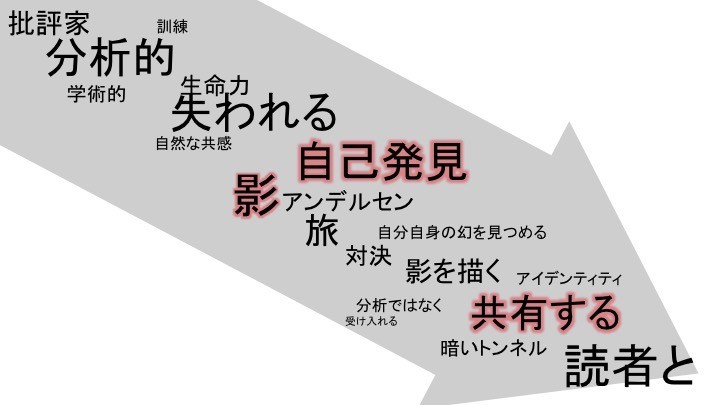

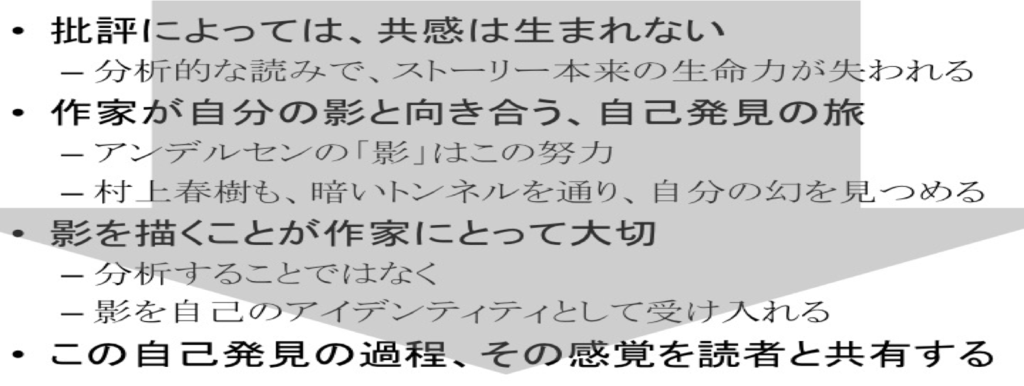

今日、ほとんどの批評家ととても多くの読者は、分析するように話を読みます。これが正しい読み方だと、学校で、または、社会によって、訓練されます。学術的視点、社会学的視点や精神分析的視点から、人々はテクストを分析し、批評します。

と言うのも、もし小説家がストーリーを分析的に構築しようとすると、ストーリーに本来備わっている生命力が失われてしまうでしょう。書き手と読み手の間の共感は起きません。

批評家が絶賛する小説家でも、読み手は特に好きではないということもよくあります。多くの場合、批評家が分析的に優れていると評価する作品は、読み手の自然な共感を得ることができないからです。

アンデルセンの「影」には、このような生ぬるい分析を退ける自己発見の旅のあとが見て取れます。これはアンデルセンにとってたやすい旅ではなかったはずです。彼自身の影、見るのを避けたい彼自身の隠れた一面を発見し、見つめることになったからです。

でも、実直で誠実な書き手としてアンデルセンは、カオスのど真ん中で影と直接に対決し、ひるむことなく少しずつ前に進みました。

僕自身は小説を書くとき、物語の暗いトンネルを通りながら、まったく思いもしない僕自身の幻と出会います。それは僕自身の影に違いない。

そこで僕に必要とされるのは、この影をできるだけ正確に、正直に描くことです。影から逃げることなく。論理的に分析することなく。そうではなくて、僕自身の一部としてそれを受け入れる。

でも、それは影の力に屈することではない。人としてのアイデンティティを失うことなく、影を受け入れ、自分の一部の何かのように、内部に取り込まなければならない。

読み手とともに、この過程を経験する。そしてこの感覚を彼らと共有する。これが小説家にとって決定的に重要な役割です。

普通の人は(たぶん)どういう風に読むのか

普通の人がどう読むのかは、僕はあまり知らないんですが、自分の中にも一応普通の人みたいな側面が存在してることも事実です。自分のその側面を頑張って観察してみると、たぶんこういう風になってるんじゃないかと思います。

まず初めて文章に目を通す時、とりあえず情報を流し込んでいきますよね?キーワードをピックアップしていきつつ、文法や段落の構造に沿ってキーワードを相互に関連づけながら、まず情報を取り込むと思います。

あえて図示すると、こんな感じでしょうか。もちろん言語を二次元平面に落とし込むこと自体に無理があるので、あくまで擬似的な表現なんですが、あとで出てくる僕の場合の理解の仕方と比較するという目的のために、ひとまず受け入れていただけたら助かります。

図1:普通の人の理解の流れ (その1)

重要そうなキーワードには特に注意を払いながら読んだと思います。また、前半はわりと言ってることが単純なのでキーワードが少なく、そのぶん一つ一つが大きく感じられたはずです。後半に行くと、複雑度が増した結果として情報量が多く、キーワードが多く感じられたと思います。その中でも「読者と」「共有する」ことは結論であるので、はっきりと大事な感じがしていたのではないでしょうか。以上を踏まえ、図1のようにしてみました。

さて、このようにして流し込んだ情報を、次は「理解」するために構造化しようとするかもしれません。その時、だいたいこんな感じで整理したでしょうか。

図2:普通の人の理解の流れ (その2)

ここまでクリアに構造化するかどうかは人(場合)によって違うと思います。もっとふわっと受け止める人もいれば、図1のような情報の取り込みだけで終わる人もいると思います。

また、何人かの友人に訊いてみた結果として分かったのですが、図1的な段階の情報の取り込みは、極めて無意識に近い状態で行なっているらしく、そもそもそこの段階に「言語」や「言葉」が介在しているのかどうかすら、本人として自覚しにくいようです。

なので多くの人は、図1というよりむしろ図2の方が、自分の頭の中に存在している処理プロセスとして明確に感じ取れるのではないでしょうか。

発達障害の人(少なくとも自分)はどう読むのか

さて一方で、僕はこんな風に読みます。目で文字を追いながら、ごく少数のいくつかの言葉が頭に入った瞬間に、それらを纏めて一つの絵にします。絵が一つできた瞬間に、それを作る元になった「言葉」は頭から消えます。そのようにして絵が一つ頭の中にできます。そして、読み進めながらこれを繰り返していきます。

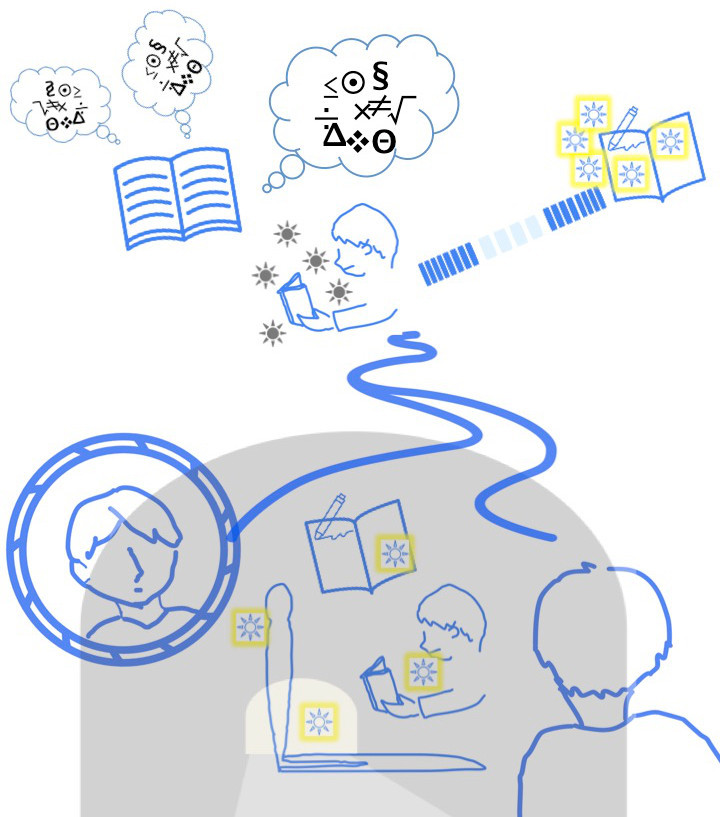

図3:自分の場合の理解の流れ(その1)

ここでは、「批評家が文学を読んで学術的に分析する」という意味内容が、左上の本と記号群の絵で示されています。その結果として作家と読者の繋がりが切れてしまい、作家の生命力が読者に伝わらないことを、右下の横長の図で示しています。

上述のとおり、こういう絵が頭の中に出来上がった瞬間に、その元になった言葉は頭の中から消え去ります。「批評家が文学を〜」というふうに絵を説明しているのは、後付けで、つまり説明のために説明しているだけに過ぎません。実際は、僕の頭の中ではこの絵だけで意味として完結しています。つまりこの絵が十全の意味を帯びていて、「理解」の方法として完全に機能してます。

ただし図1と同様に、これについても二次元平面に落とし込むのは若干無理があります。実際に頭の中にある絵は決して二次元の絵ではなく、三次元的でもあるし、動くこともあるという意味で四次元的でもあるし、もっと言えばそこには「次元」の制約がそもそも無いとも言えます。何か抽象的な形のないものがあるんですが、ただしそれを「視ている」という感覚だけ明確にあるんです。「絵」であると同時に、具体的な情景であることもあれば、高度に「抽象的」なイメージのこともある。そういう類の、普段の生活で言う「絵」や「視覚」とはちょっと違う、特殊な意味での「(脳内)視覚」機能です。

いずれにしても、文章を読み始めた瞬間からすぐにこの「絵」の構築が始まり、それを構築するもとになった「言葉」は一瞬で頭から消えていきます。

図3は文章の冒頭部分でした。中盤あたりまで読み進めると、こうなります。

図4:自分の場合の理解の流れ(その2)

これは説明不要やと思いますが、「自己発見の旅」「影」「トンネル」あたりを、このように理解しました。そして結論部分は…

図5:自分の場合の理解の流れ(その3)

書き手の内面的な旅と影と自己を読者と共有する、という内容が、このようなイメージになりました。

これら3枚の絵は、文章に初めて目を通した瞬間から自動的に頭の中へ流れ込んでくる情報そのものなわけです。つまり普通の人の場合で言えば、図1(と、ある面では図2)に対応していると思います。

そしてこれらの絵を視たあと、最後に、文章全体を俯瞰する必要があります。それは、図3〜5を統合したような絵になります。

図6:最終的な全体の理解

これが、普通の人でいう図2に対応しているんやと思います。

この図を見ると大抵の人は、「一つ一つの絵が文章の内容に対応していて、それらを全部合体させたんや、ということは分かる。しかし、これがどうやって図2のような論理構造を表現できるのか分からない」と感じるのではないでしょうか。

また同時に、こうも思うかもしれません。「絵本を読んでるみたい。直感的にはそういう情報処理の方法もあってもいいかもしれないという気がする。」

これら二つの感想を持ったとすると、それはどちらも正しいことです。ですが、もっと細かく考えてみれば、いろいろややこしい問題をはらんでいるのが分かってきます。そのことを以下で書きたいと思います。

何が問題になるのか

さて、どういう問題を孕むのかという説明をするために、今度は逆向きのプロセスを考えてみます。つまり、村上春樹の文章を読み終わった人が、その内容を思い出しながら第三者に説明する、という場面を考えます。

普通の人の場合

普通の人はどうなるか。この人は読むときに、図2(または図1)のように理解しました。時間が経ったら忘れていくかも知らんけど、朧げになったり霞んだりしながらも、記憶のおおもとは図2(または図1)です。

つまり、これを頭に思い浮かべつつ、そこから言葉を紡ぎ出していくことになります。

図2:普通の人の記憶

これは、難しくないです。すでに論理が構造化されているし、記憶の中に直接的な単語も残っていたりする。その構造に沿って、言葉を思い出しながら、順序立てて繋げていけばいい。「批評家によっては、共感は生まれない。分析的な読みをすることで、物語本来の生命力が…(以下略)」という形です。説明のコミュニケーションは、それなりにスムーズです。

発達障害の人の場合

同じ要領で、発達障害の人の頭の中にどういう形で記憶が残っているかを想像してみてください。それは、こうなっています。

図6:発達障害の人の記憶

この絵「だけが」頭の中に残っているんです。繰り返しになりますが、上の方で「この図がこの段落に対応していて…〜」という説明をしたのは、それはこのブログ上での便宜的な説明にすぎません。あくまで、本人の頭の中にはこの絵だけがあると思ってください。

この1枚の絵を「説明」するとは、どういう取り組みなのか

この絵に基づいて村上春樹のスピーチを説明しようとするとき、あなたならどのように説明しますか?それを考えてみていただくと、いくつか気づくことがあると思います。

- まず何より、絵を改めて解釈し直す必要がある。この本はどういう意味で、この記号群は何を指していて、この読者とペンが繋がったベルトは何のことなのか、という具合に、いちいち全てを再検討することになる。

- 解釈の余地に幅がある。記号群を見て、「あたまでっかち」と読み取ることも可能やし、「理論的」「抽象的」「理解不能」「こむずかしい」というふうに、似た方向性やけれども正確に言えば異なる解釈が、いくらでも出てき得る。

- 絵が絵として充足しているので、言葉に対応させて説明するというプロセスが独自の労力を要する。どういう言葉に対応させればいいのかが完全にオープンなわけやから、どういう言葉にすれば相手へ伝わるやろうか、とか、どういう言葉がこの絵を適切に表現してくれるやろうか、とか無数の観点から言葉の選択をしないといけない。

- どの部分から説明を始めたらいいのかよくわからない。絵の並びはかならずしも順序立っていないので、右から左、上から下というふうに直線的に追うことが難しい。もしかしたら、真ん中あたりの一箇所から手をつける方が説明しやすかったり、まず結論だけ言ってしまうのもアリかもしれない。

他にも感じることがあるかもしれませんが、ひとまずこれくらいにします。

さてこういう形で、「絵」として残っている記憶を説明するとなると、どういう気持ちになると思いますか?個人差があるかもしれませんが、僕はこういうふうになります。

- 記憶を言葉で説明するという取り組みのために、やらなければならない作業が多く、莫大なエネルギーを消費して疲れる。

- 説明のためのストレートな決まった手順がないから、うまく説明できるかどうか常に不安。

- 相手に伝わるかどうか、また的確に表現できているかどうかが不透明やから、常に詳しめに説明してしまう。

異次元の論理空間の間で翻訳すると言うこと

ごく単純な比喩としては、美術館でみた1枚の絵画の内容を、友達に説明することを想像してみてもらえば分かりやすいかもしれません。「あの絵、よかった!」と一言で終わらせることはできますが、それによって伝わるのは絵の内容そのものではなくて、自分が受けた印象にすぎません。少しでも具体的に絵画の内容を伝えようとすれば、「川が描いてあって、ボートが浮かんでて、岸辺に人が立ってて、向こうには橋が見えてて、日が沈んだ直後のような薄明かりの空で、上の方には月が掛かってて、…」と延々と説明していくことになりますが、どこまでいっても相手にとっては常に具体性に欠けます。その川は波立っていたのかどうか、橋は車が通っていたのかどうか、月は満月だったのかどうか。川面に橋の影は映っていたのかどうか。川岸の人間は何人いたのか。大人か子供か。絵を説明しようとする限り、具体性というのは永遠に完成しません。したがって説明する人は、何をどういう言葉で説明すれば的確で伝わりやすいのかを、無限に考え続けなければならないことになります。これは疲労と、不安と、冗長さを極端なレベルで引き起こします。

さてこのような苦労は、テクニックが必要やとかコツが要るとかいう単なる技術的な問題ではないです。これは、「違う論理空間の間で翻訳をしないといけない」という、もっと根本的で大きい問題です。たとえば日本語から外国語(英語でもいいです)へ翻訳をする際ですらも、英語にはない日本語独特の文化的背景を補足説明する必要があったりとかして大変で、疲れるし、言葉数も増えざるを得ないわけですが、今目の前にあるのは「日本語/英語」(どちらも言語)の違いよりもっと根本的な違いです。なんせ、「絵」と「言語」なわけですから、全く違うものです。扇風機の風で暗闇を照らす、というようなものです。

「絵」は「絵」のままでいくらでも抽象的になりうる

今回はデモだったので、村上春樹の、すこし小説風の語りを題材にしました。その結果、絵は人物像とか本とかになりました。ところが、哲学とか思想とか経済のようなもっと抽象的な文章を読んだときも、同じように何らかの絵を経由して考えざるを得ないんです。

哲学はどんな「絵」になるのか、というのは当然の疑問やと思います。結論だけ言ってしまうと、もっと抽象的な「絵」です。それはなかなか、平面状にうまく描写できないような、何とも言い難い視覚的・象徴的(シンボリック)な図像です。たとえば今回でも、作家のエネルギーを光る星マークのようなもので表し、それが伝わっていない様子をグレーの星マークのようなもので表しました。このような図像をもっと多用して、かつもっと掴みどころのない感じにした絵を想像してもらえれば、哲学の「絵」とそんなにズレていないと思います。

ただし繰り返しになりますが、そもそも頭の中の「絵」には三次元とか四次元という制約がないので、「こんなかんじ」と言葉で説明することができないような代物です。つまりそんな「絵」によって思考している人間は、自分の頭の中の思考を言葉で説明することが極めて困難です。これこそが、まさに僕みたいな人間が抱える困難さなわけです。

なぜ偏見や誤解が生まれるか

今回は所与の文章を理解するプロセスについて説明しましたが、もっと一般的な思考プロセスにおいては、一つの考えから別の考えへどんどんと移り変わっていく必要があります。これを、「普通」の人は「論理的な」繋がりによって行っているやろうと思います。

一方で僕は、ひとつの絵がどんどん別の絵に変換されていくことによって、思考が展開していきます。どういう絵がどういう絵へと変換されるのか、また変換できるのかについては、どういう仕組みなのかよくわからないんですが、たぶん類似性とか、部分−全体の関係とか、何かしらの仕組みがあるように感じます。しかしそれは、いわゆる「論理」とは全く異なります。

したがって、僕が考えるときの思考の経路は、「普通」の人が考える時の思考の(論理的な)経路とは全く異なります。なので他人と何かを議論するとき、それぞれの考えたことを突き合わせる目的で自分の思考を開示しようとすると、話が噛み合いません。「そこ、どう繋がってるの??」「ちょっとまって、いま何の話?」という状況が頻発します。

とはいえ僕のことを個人的に知っている人は、必ずしも常時そういうズレが生じている訳ではない、と思うと思います。それは、僕の方で、「普通」の人の論理それ自体を(これまた画像的に)研究して理解して、それに合わせようと努力しているからです。例えばたまに、良かれと思って「考えたことを、自由に、話してみてよ」というふうに言ってくる人がいますが、あれは本当に困ります。こっちが自然に考えたことを正真正銘自由に語ったとしたら、まったく意味不明で終わるだけであって、議論になりません。新しいアイディア出しにはなるんですが。

言語の側を基準にして考えると、「絵で考えるなどという独特なことをするから、そりゃ難しいわ…」と感じると思うんですが、逆に絵の側から考えて見てください。この絵による思考でも、完璧に理解ができるし、記憶ができるし、自分の頭の中では操作もできるし糧になるんです。問題なのは、それを別の論理空間へと翻訳しないといけないという、たんに “ 外的に ” 、 “ 強制された ” 事情のせいにすぎません。人間のコミュニケーションは言語を解さないと難しいから、このことは確かに仕方ないんです。でもコミュニケーションのために仕方ない、という事実は、思考方法それ自体の有効性・質・能力とは全く無関係です。コミュニケーションという、外側から見える表出だけを見て判断してしまうから、「この人はわかってない」とか、「論理が破綻してて何言ってるかわからない」、果ては「頭悪い」とかいう偏見や誤解が生まれるんです。絵で考える人間の側からすれば、胸が煮え繰り返るほど腹立たしい。

これは驚きに値することではないか

さて以上を踏まえれば、今回比較した「普通」の思考方法と「発達障害」の思考方法は、180度根本的に異なっています。今回は例として文字情報の理解の仕方について考えましたが、冒頭に書いたとおり、このような違いが全ての思考プロセスにおいて同様に存在していると考えるべきです。情報の咀嚼、情報の処理、情報の操作、情報の記憶から始まり、意味の解釈、概念の構築、概念の連想、意見の形成まで、思考方法の差異が全面的に支配していると思ってください。

しかし一方で、私たちは一つの同じ世界に住んで、コミュニケーションを(ある程度)うまく行なっています。会話できるし、それなりに議論できるし、意見のすり合わせも喧嘩もできる。同じように、発達障害(高機能)の人は勉強も一応ちゃんとできるし、普段の生活も営める。つまり思考方法が根本的に180度違うにもかかわらず、社会的な世界を共有している。これは、驚くべきことではないでしょうか。

このことは、現実の状況を出発点にして考えればそれは当たり前のことのように思えます。しかし行なっているプロセスの違い出発点にして考えれば、両者が当たり前に同じ世界を共有しているのは驚くべきことです。いわば、色覚障害の人とそうでない人が、全く違う世界を見ながらにして実際の生活上は「キュウリは緑。リンゴは赤。」と合意できていることと同じような驚きです。

終わりに

発達障害の人は一般的に、「話に脈絡がないけど、よくよく聞いてみるとちゃんと論理的に考えてることがわかる」と言われます。思考が「跳躍」しているとも言われます。個人差があるやろうからはっきりとはわかりませんが、今日書いたことはこれの説明にもなるような気がします。

また僕自身のことに限っていえば、僕は何かを説明しようとして文章を書くと、常に恐ろしい分量の言葉を書いてしまいます(このブログの記事全てがそうです)。それは、「いっぱい書きたい」とか、「少しだけ書くのでは不満」とかではないんです。自分の中の感覚としては、「何かを説明したい」とき、つまり「何か考えたことがあって、言葉にできる気がする」という時のその説明というのは、絶対に、必然的に、膨大な言葉として出て来てしまうんです。なんかこう、自分の「考え」が、それ以外の存在の仕方を知らないかのような感じです。短くまとめよう、とか、少しだけ書いてあとは後日にしよう、とかいう発想自体が、そもそも僕の中には存在する場所がないような気がします。そういう発想は、図1のように言葉で考えている人の発想なんじゃないかという気がします。

つまり、「何かを考えた。そしてそれを言葉にできる気がする」という時は、すでに大きな絵が一枚頭の中に出来上がっているときであり、「言葉にできる」のはつまり、その絵の全体像から各部分まで隈なく意味と相互関係が理解できている時、に他ならないということ。そういう時でないと、そもそも「何かを考えた」とか「それを言葉にできる気がする」という気持ちにならない。そしてそれは、相手に伝わるくらいちゃんと説明できると感じている時なので、そういうときは既に漏れのない網羅的な説明が完成している。だから、「文章長い」とか「メール長い」とか言われるのは、まぁ現象としては正しいんですが、どうしようもないんですよね。長く書く以外、文章を書く方法がないんです。これは、疲れるし、周りに迷惑をかけるし、さらにそれが理由で疎まれるので、自分としても辛いです。

お断り

最後になりましたが、以上の記述は全て僕個人の内面的な体感をベースにして、自分で発達障害について勉強・研究したこと及び友人への聞き取りを加味して構築した考え方です。その性質上、一般性・普遍性の担保はできません。とはいえ、個別的なことを徹底的に掘り下げて追究するからこそ開ける地平があると思うので、あえてこのようにしています。また「発達障害の場合の〜」とか「普通の人の場合の〜」と十把一絡げにして書いたのも、この目的のために便宜的に選択した書き方に過ぎず、実際には「普通」という決まったものがある訳でもないし、「発達障害」が全員同じという訳でもありません。その辺りはご容赦ください。

一般論を知りたい方は、出版されている専門書をご覧ください。専門書を通覧していると、逆にこういう個別的かつ掘り下げた記述というのが見つけにくい、ということに気づいてもらえると思います。